情報があふれ、知識を整理するのが追いつかない――そんな時代だからこそ、ただ「メモを残す」だけではなく「活用できる知識として整理・構造化する」ことが重要です。そんなニーズに応えるのが、Googleが提供するAIノートツール、NotebookLM(ノートブック・エルエム)です。PDFやWebページ、Google ドキュメントなど多様な情報素材を取り込み、AIが要約・分類・質問応答をサポート。まさに“知識を資産化”するための強力なアシスタントとなります。本記事では、NotebookLMの特徴から実際の使い方、活用シーン、注意点まで、初心者でもわかりやすく解説します。

NotebookLMとは何か?

まず、NotebookLMとはどんなサービスなのか、その概要から押さえておきましょう。

NotebookLMはGoogleが開発した、資料やメモなどをアップロード・整理し、それを元にAIが要約・質問応答・検索支援を行ってくれるノートブック型のサービスです。

たとえば複数のPDFを一つの「ノートブック」にまとめ、関連質問を投げると、それら資料を横断して回答を提示してくれるという使い方が可能です。

また、最大の特徴として「アップロードしたソースからのみ情報を引き出す」仕様になっており、AIが“勝手にWeb上の未知情報を勝手に持ち出す”というリスクを比較的小さくしています。

このように、NotebookLMは単なるメモアプリではなく「知識管理・検索・応答支援を備えたAIノートプラットフォーム」と捉えるのが適切と言えるでしょう。

NotebookLMを使い始めるための準備

利用をスタートするにあたって必要な準備や登録手順を見ていきます。

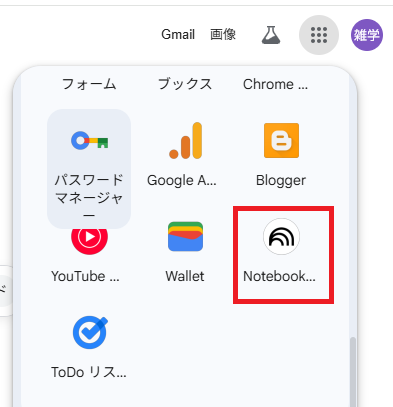

・Googleアカウントでログイン

NotebookLMを利用するには、Googleアカウントが必要です。Googleアカウントでログインすれば、サービスを利用可能な環境へアクセスできます。

・ノートブック(Notebook)の新規作成

ログイン後、「新規ノートブックを作成」ボタンを押して、プロジェクトやテーマごとのノートブックを作ります。例えば「研究メモ」「顧客プロジェクト」「学習ノート」など。

・情報ソース(資料)をアップロード

作成したノートブックに対して、PDF・Google ドキュメント・WebページのURLなど各種資料をアップロードします。これによりAIが内容を読み込めるようになります。

・初期設定・確認事項

初回利用時には利用規約やプライバシーに関する確認メッセージが表示される場合があります。チェックして「OK」を押すことで先に進めます。

これで基本的な準備は整います。次から実際の操作方法を見ていきましょう。

基本的な操作と機能の使い方

ここでは、NotebookLMの日常的な使い方、主要な機能をステップ形式で解説します。

・資料の読み込みと自動要約

アップロードした資料(PDF、Webリンクなど)をNotebookLMが自動で解析し、「目次」「要約」「重要ポイント」などを生成してくれます。

・チャット形式で質問・応答

資料を読み込ませたあと、「この文書の結論は?」「第3章のポイントは?」「類似研究を教えて」などチャット入力で質問できます。結果には資料内の該当部分(引用)も明示されるため、確認もしやすいです。

・メモやアイデアの追加

単なる資料読み込みだけでなく、自分の考えやアイデアを“メモ”として書き込むことも可能。例えば資料を読み込んだ後に「こう活用できる?」と問いかけ、AIに改善提案を求めることもできます。

・ソースの選択・フィルタリング

複数のソースを一つのノートブックにアップした場合、必要なものだけをチェックしてAIに処理させることも可能です。不要なソースは選択を外して、解析対象から除くと整理しやすくなります。

・共有とコラボレーション(チーム利用)

NotebookLMでは、ノートブックを他のユーザーと共有し、閲覧者/編集者の権限を設定してコラボレーションが可能です。チームの知識共有にも活用できます。

・検索・整理機能

キーワード検索で過去のメモやノートを素早く探せるほか、ノートやソースを階層化・グループ化して整理することができます。

以上が日常で使いやすい基本操作の流れです。次は、より活用幅を広げる応用テクニックを紹介します。

活用シーンと応用テクニック

NotebookLMをどんな場面で“ぐっと”使いこなせるか、具体的な活用シーンと応用テクニックをご紹介します。

・学習・研究用途

例えば、授業資料や論文をアップロードし、「主要な研究成果は?」「今後の課題は?」とAIに問いかけることで、短時間で知識整理が進みます。

また、複数の論文を一つのノートブックに入れ、「これらの共通点・相違点を比較して」と質問すれば、横断的な整理が可能です。

・ビジネス・会議活用

会議資料や議事録、報告書PDFをアップロードして、「本議論の要点は?」「次回のアクションアイテムは?」とAIに抽出させることで、時間の節約になります。 ジベースとして育てることもできます。

・個人の知識ストック・アイデア整理

日々の業務メモ、Web記事、YouTube動画(内容の文字起こしがあるもの)などをアップし、「この内容から新しいアイデアを出して」「私の以前のメモと関連する内容を見つけて」といった活用も有効です。

・クリエイティブ・執筆支援

資料を素材として読み込ませ、「このテーマでブログ記事を書きたい」「構成案を出して」「見出しを10個作って」とAIに相談することで、構想段階を支援してもらえます。

・応用テクニック:フィルタ制御/テーマ別ノート

多数の資料をアップした場合、「特定のテーマだけを対象に分析したい」という場面があります。そんな時は、対象のソースだけをチェックし、他をオフにすることで、AIがその範囲内で回答を生成するようコントロールできます。

これらの活用を通じて、NotebookLMは単なる「メモツール」から「知識プラットフォーム」へと昇華します。次に、メリットと併せて留意すべきデメリット・注意点も見ておきましょう。

メリット・強みと注意点・デメリット

NotebookLMを使ううえで、「ここが良い」「ここには注意」という点を整理します。

・メリット・強み

- 資料のアップロードだけで要約や質問応答が可能になり、時間短縮につながる。

- アップロードした資料(自分が選んだ情報)からのみ回答を得られるため、AIが勝手に“どこからともなく参照”するリスクが少ない。

- 複数資料を一元管理でき、テーマ別に整理できるため、知識のナレッジベース作りに強い。

- Googleドライブ等との連携がスムーズなため、既に所有している資料を活用しやすい。

・注意点・デメリット

- 無料プランではノートブック数・ソース数・チャットクエリ数など制限がある場合があります。

- AIの回答は資料に基づくとはいえ、完全に誤りがないわけではないため、特に重要な判断に使う際は自分で確認が必要です。

- 資料のフォーマットや言語、アップロード方法によっては、AIがうまく読み込めない・期待通りに要約できないケースがあります。

- プライバシー・セキュリティ面も確認が必要です。企業情報等を扱う場合には、データの取扱いポリシーを理解しておきましょう。

これらを踏まえて使いこなせば、NotebookLMは非常に強力なツールとなります。最後に、実践的な活用のためのステップ・ヒントをご紹介します。

実践ステップとヒントで使いこなす

最後に、NotebookLMをより効果的に使うための実践ステップと、知っておくと便利なヒントをまとめます。

・ステップ1:テーマを決めてノートブックを分ける

まず、「研究」「業務」「学習」「アイデア」などテーマ別にノートブックを作ると整理が進みます。最初から資料を雑多に放り込むと後で探しづらくなります。

・ステップ2:資料アップロード・読み込み待機

PDFやWebページのURL、Googleドキュメントなどをアップロード。読み込みが完了するまで少し待つと、AIが「目次」「要点候補」を生成してくれます。

・ステップ3:チャットで質問して知識を引き出す

「この資料の結論は?」「この章の重要ポイントを3つ挙げて」など具体的な問いを入れてみましょう。AIの回答に対して、さらに掘り下げ質問を重ねることで理解が深まります。

・ステップ4:メモ・アイデアの追記と再構築

AIが出した要約やポイントだけで終わらせず、自分の考えをメモ欄に追記しましょう。そして「この資料から私のプロジェクトに活かせるアイデアを出して」と問いかけることで思考が活性化します。

・ステップ5:定期的な整理・振り返り

ノートブック内のソース数やメモ数が増えてきたら、要らないものを外したり、検索・タグ付け・フォルダ化して整理すると利便性が高まります。「半年に一度」「10件超えたら整理」などルールを作るのもおすすめです。

・ヒント:検索キーワード・フィルタの活用

ノート内でキーワード検索したり、特定のソースだけを対象にAIに問いかけると、狙った知識に即座にアクセスできます。ソースのチェックボックスをオフにして「今はこの2つの資料だけを使って」と指定するのも有効です。

・ヒント:コラボで使うと知識の共有基盤に

チームで使う場合、ノートブックを共有して「編集者/閲覧者」の権限を設定すると、ナレッジ共有の場としても活用できます。議事録、FAQ作成、プロジェクト資料整理などに有効です。

・ヒント:ファイル形式と読み込み精度に注意

PDFの形式やWebページ構造によってはAIが読み込みにくい場合がある点も覚えておきましょう。「読み込めなかった→PDF変換して再アップロード」といった対応が必要なケースもあります。

これらのステップ・ヒントを活用すれば、NotebookLMを“知識の資産化ツール”としてしっかり使いこなせるようになるでしょう。

まとめ

情報量が膨大になる現代において、ただメモを取るだけでは「知識を活かす」ことは難しいかもしれません。だからこそ、Google NotebookLMのような「アップロード → 整理・質問応答 →活用」という流れをサポートするツールが非常に有効です。とはいえ、AIを過信せず、自分で整理・振り返り・見直すというプロセスも併せて実践することが、真に“知識を資産にする”鍵となります。ぜひ本記事をきっかけにNotebookLMを試してみて、あなた自身の知識管理スタイルをブラッシュアップしてみてください。

コメント